Pero volverá k este no se cansaSantillana1902 escribió:Han vuelto a banear al "abuelo rebelde"

El post más largo del mundo

- Aragon

- Nivel 1

- Mensajes: 1162

- Registrado: Nov-2008

Re: El post más largo del mundo

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

- BiOwenKG

- Mensajes: 8

- Registrado: May-2010

Re: El post más largo del mundo

Jaja,anda que no andabas pendiente eh?Santillana1902 escribió:Han vuelto a banear al "abuelo rebelde"

Bueno,un saludo a todos que no volveré por aquí en un tiempo....y así, de paso,ayudo a que se llegue a 1000 páginas en este post.Que ya queda poco.

-

Borrar usuario 6897

Re: El post más largo del mundo

jajajaja,me lo imagino asiSantillana1902 escribió:Han vuelto a banear al "abuelo rebelde"

o asi

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

-

Borrar usuario 6897

Re: El post más largo del mundo

jajajja,lo que esta claro es que ese personaje no era normal,ni se acercaba.

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

- vikingpride

- Nivel 1

- Mensajes: 1476

- Registrado: May-2007

- Ubicación: 40º 27' 11'' N 3º 41' 18'' W

Re: El post más largo del mundo

Desconfirmado jeje, gane quien gane el villareal se queda sin plaza...vikingpride escribió:Confirmado, si gana el Sevilla se la queda el Villareal

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

Re: El post más largo del mundo

Estructura, génesis, contenido, estilo y fuentes

Placa en el número 87 de la calle Atocha de Madrid colocada con motivo del tercer centenario de El Quijote. El texto dice: "Aquí estuvo la imprenta donde se hizo en 1604 la edición príncipe de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en mayo de 1605. Conmemoración MDCCCCV".

La novela consta de dos partes: la primera, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, fue publicada en 1605; la segunda, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, en 1615.1

La primera parte se imprimió en Madrid, en casa de Juan de la Cuesta, a fines de 1604. Salió a la venta en enero de 1605 con numerosas erratas, por culpa de la celeridad que imponía el contrato de edición. Esta edición se reimprimió en el mismo año y en el mismo taller, de forma que hay en realidad dos ediciones de 1605 ligeramente distintas. Se sospecha, sin embargo, que existió una novela más corta, que sería una de sus futuras Novelas ejemplares. Fue divulgada o impresa con el título El ingenioso hidalgo de la Mancha. Esa publicación se ha perdido, pues autores como Francisco López de Úbeda o Lope de Vega, entre otros testimonios, aluden a la fama de esta pieza. Tal vez circulaba manuscrita e, incluso, podría ser una primera parte de 1604. También el toledano Ibrahim Taybilí, de nombre cristiano Juan Pérez y el escritor morisco más conocido entre los establecidos en Túnez tras la expulsión general de 1609-1612, narró una visita en 1604 a una librería en Alcalá en donde adquirió las Epístolas familiares y el Relox de Príncipes de Fray Antonio de Guevara y la Historia imperial y cesárea de Pedro Mexía. En ese mismo pasaje se burla de los libros de caballerías de moda y cita como obra conocida el Don Quijote. Eso le permitió a Jaime Oliver Asín añadir un dato a favor de la posible existencia de una discutida edición anterior a la de 1605.

La inspiración de Cervantes para componer esta obra vino, al parecer, del llamado Entremés de los romances, que era de fecha anterior (aunque esto es discutido). Su argumento ridiculiza a un labrador que enloquece creyéndose héroe de romances. El labrador abandonó a su mujer, y se echó a los caminos, como hizo Don Quijote. Este entremés posee una doble lectura: también es una crítica a Lope de Vega; quien, después de haber compuesto numerosos romances autobiográficos en los que contaba sus amores, abandonó a su mujer y marchó a la Armada Invencible. Es conocido el interés de Cervantes por el Romancero y su resentimiento por haber sido echado de los teatros por el mayor éxito de Lope de Vega, así como su carácter de gran entremesista. Un argumento a favor de esta hipótesis sería el hecho de que, a pesar de que el narrador nos dice que Don Quijote ha enloquecido a causa de la lectura de libros de caballerías, durante su primera salida recita romances constantemente, sobre todo en los momentos de mayor desvarío. Por todo ello, podría ser una hipótesis verosímil. A este influjo se agregó el de Tirante el Blanco de Joanot Martorell, el del Morgante de Luigi Pulci y el del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto.

La primera parte, en que se alargaba la previa «novela ejemplar», se repartió en cuatro volúmenes. Conoció un éxito formidable y fue traducida a todas las lenguas cultas de Europa. Sin embargo, no supuso un gran beneficio económico para el autor a causa de las ediciones piratas. Cervantes sólo reservó privilegio de impresión para el reino de Castilla, con lo que los reinos aledaños imprimieron Don Quijotes más baratos que luego venderían en Castilla. Por otra parte, las críticas de carácter neoaristotélico hacia la nueva fórmula teatral ensayada por Lope de Vega y el hecho de inspirarse en un entremés en que se le atacaba, supuso atraer la inquina de los lopistas y del propio Lope; quien, hasta entonces, había sido amigo de Cervantes. Eso motivó que, en 1614, saliera una segunda parte de la obra bajo el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda. En el prólogo se ofende gravemente a Cervantes tachándole de envidioso, en respuesta al agravio infligido a Lope. No se tienen noticias de quién era este Alonso Fernández de Avellaneda. Un importante cervantista, Martín de Riquer, sospecha que fue otro personaje real, Jerónimo de Pasamonte, un militar compañero de Cervantes y autor de un libro autobiográfico, agraviado por la publicación de la primera parte, donde aparece como el galeote Ginés de Pasamonte. La novela no es mala y es posible, incluso, que se inspirara en la continuación que estaba elaborando Cervantes. Aun así, no es comparable a la que se imprimió poco después. Cervantes jugaría con el hecho de que el protagonista en su obra se entera de que existía un suplantador.

Primera parte

Placa en el número 87 de la calle Atocha de Madrid colocada con motivo del tercer centenario de El Quijote. El texto dice: "Aquí estuvo la imprenta donde se hizo en 1604 la edición príncipe de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en mayo de 1605. Conmemoración MDCCCCV".

La novela consta de dos partes: la primera, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, fue publicada en 1605; la segunda, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, en 1615.1

La primera parte se imprimió en Madrid, en casa de Juan de la Cuesta, a fines de 1604. Salió a la venta en enero de 1605 con numerosas erratas, por culpa de la celeridad que imponía el contrato de edición. Esta edición se reimprimió en el mismo año y en el mismo taller, de forma que hay en realidad dos ediciones de 1605 ligeramente distintas. Se sospecha, sin embargo, que existió una novela más corta, que sería una de sus futuras Novelas ejemplares. Fue divulgada o impresa con el título El ingenioso hidalgo de la Mancha. Esa publicación se ha perdido, pues autores como Francisco López de Úbeda o Lope de Vega, entre otros testimonios, aluden a la fama de esta pieza. Tal vez circulaba manuscrita e, incluso, podría ser una primera parte de 1604. También el toledano Ibrahim Taybilí, de nombre cristiano Juan Pérez y el escritor morisco más conocido entre los establecidos en Túnez tras la expulsión general de 1609-1612, narró una visita en 1604 a una librería en Alcalá en donde adquirió las Epístolas familiares y el Relox de Príncipes de Fray Antonio de Guevara y la Historia imperial y cesárea de Pedro Mexía. En ese mismo pasaje se burla de los libros de caballerías de moda y cita como obra conocida el Don Quijote. Eso le permitió a Jaime Oliver Asín añadir un dato a favor de la posible existencia de una discutida edición anterior a la de 1605.

La inspiración de Cervantes para componer esta obra vino, al parecer, del llamado Entremés de los romances, que era de fecha anterior (aunque esto es discutido). Su argumento ridiculiza a un labrador que enloquece creyéndose héroe de romances. El labrador abandonó a su mujer, y se echó a los caminos, como hizo Don Quijote. Este entremés posee una doble lectura: también es una crítica a Lope de Vega; quien, después de haber compuesto numerosos romances autobiográficos en los que contaba sus amores, abandonó a su mujer y marchó a la Armada Invencible. Es conocido el interés de Cervantes por el Romancero y su resentimiento por haber sido echado de los teatros por el mayor éxito de Lope de Vega, así como su carácter de gran entremesista. Un argumento a favor de esta hipótesis sería el hecho de que, a pesar de que el narrador nos dice que Don Quijote ha enloquecido a causa de la lectura de libros de caballerías, durante su primera salida recita romances constantemente, sobre todo en los momentos de mayor desvarío. Por todo ello, podría ser una hipótesis verosímil. A este influjo se agregó el de Tirante el Blanco de Joanot Martorell, el del Morgante de Luigi Pulci y el del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto.

La primera parte, en que se alargaba la previa «novela ejemplar», se repartió en cuatro volúmenes. Conoció un éxito formidable y fue traducida a todas las lenguas cultas de Europa. Sin embargo, no supuso un gran beneficio económico para el autor a causa de las ediciones piratas. Cervantes sólo reservó privilegio de impresión para el reino de Castilla, con lo que los reinos aledaños imprimieron Don Quijotes más baratos que luego venderían en Castilla. Por otra parte, las críticas de carácter neoaristotélico hacia la nueva fórmula teatral ensayada por Lope de Vega y el hecho de inspirarse en un entremés en que se le atacaba, supuso atraer la inquina de los lopistas y del propio Lope; quien, hasta entonces, había sido amigo de Cervantes. Eso motivó que, en 1614, saliera una segunda parte de la obra bajo el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda. En el prólogo se ofende gravemente a Cervantes tachándole de envidioso, en respuesta al agravio infligido a Lope. No se tienen noticias de quién era este Alonso Fernández de Avellaneda. Un importante cervantista, Martín de Riquer, sospecha que fue otro personaje real, Jerónimo de Pasamonte, un militar compañero de Cervantes y autor de un libro autobiográfico, agraviado por la publicación de la primera parte, donde aparece como el galeote Ginés de Pasamonte. La novela no es mala y es posible, incluso, que se inspirara en la continuación que estaba elaborando Cervantes. Aun así, no es comparable a la que se imprimió poco después. Cervantes jugaría con el hecho de que el protagonista en su obra se entera de que existía un suplantador.

Primera parte

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

Re: El post más largo del mundo

Segunda parte

Placa en el número 7 de la calle San Eugenio de Madrid colocada en 1905. El texto dice: "En el solar que ocupa esta casa estuvo en el siglo XVII la imprenta de Juan de la Cuesta donde se hizo en 1615 la edición príncipe de la segunda parte del Ingenioso Caballero D. Quijote de la Mancha escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Conmemoración en 1905".

En el prólogo, Cervantes se defiende irónicamente de las acusaciones del lopista Avellaneda y se lamenta de la dificultad del arte de novelar. En la novela se juega con diversos planos de la realidad al incluir, dentro de ella, la edición de la primera parte de Don Quijote y, posteriormente, la de la apócrifa Segunda parte, que los personajes han leído. Cervantes se defiende de las inverosimilitudes que se han encontrado en la primera parte, como la misteriosa reaparición del rucio de Sancho después de ser robado por Ginés de Pasamonte y el destino de los dineros encontrados en una maleta de Sierra Morena, etc.

La obra empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas y sus preparativos para ello. Promete una ínsula a su escudero a cambio de su compañía. Ínsula que le otorgan unos duques interesados en burlarse del escudero con el nombre de Barataria. Sancho demuestra tanto su inteligencia en el gobierno de la ínsula como su carácter pacífico y sencillo. Así, renunciará a un puesto en el que se ve acosado por todo tipo de peligros y por un médico, Pedro Recio de Tirteafuera, que no le deja probar bocado. Siguen los siguientes episodios:

Unos actores van a representar en un carro el auto de Las Cortes de la Muerte.

El descenso a la Cueva de Montesinos, donde el caballero se queda dormido y sueña todo tipo de disparates que no llega a creerse Sancho Panza (es una parodia de un episodio de la primera parte del Espejo de Príncipes y Caballeros y de los descensos a los infiernos de la épica, y para Rodríguez Marín se constituye en el episodio central de toda la segunda parte).

El episodio del rebuzno, el del barco encantado, el de la cabeza parlante, el de los postergados azotes de Sancho, el de Roque Guinart y sus bandoleros catalanes, el de la colgadura de Don Quijote, el del Clavileño, entre otros.

La final derrota del gran manchego en la playa de Barcelona ante el Caballero de la Blanca Luna, que es en realidad el bachiller Sansón Carrasco disfrazado. Éste le hace prometer que regresará a su pueblo y no volverá a salir de él como caballero andante. Así lo hace Don Quijote, quien piensa, por un momento, en sustituir su obsesión por la de convertirse en un pastor como los de los libros pastoriles.

Don Quijote retorna, al fin, a la cordura. Enferma y muere de pena entre la compasión y las lágrimas de todos. Mientras se narra la historia, se entremezclan otras muchas que sirven para distraer la atención de las intrigas principales. Tienen lugar las divertidas y amenas conversaciones entre caballero y escudero, en las que se percibe cómo Don Quijote va perdiendo sus ideales progresivamente, influido por Sancho Panza. Va transformándose también su autodenominación, pasando de Caballero de la Triste Figura al Caballero de Los Leones. Por el contrario, Sancho Panza va asimilando los ideales de su señor, que se transforman en una idea fija: llegar a ser gobernador de una ínsula.

El 31 de octubre de 1615, Cervantes dedica esta parte a Don Pedro Fernández De Castro y Andrade, VII Conde de Lemos.

Interpretaciones de Don Quijote

Don Quijote según Honoré Daumier (c. 1868).

Don Quijote ha sufrido, como cualquier obra clásica, todo tipo de interpretaciones y críticas. Miguel de Cervantes proporcionó en 1615, por boca de Sancho, el primer informe sobre la impresión de los lectores, entre los que «hay diferentes opiniones: unos dicen: 'loco, pero gracioso'; otros, 'valiente, pero desgraciado'; otros, 'cortés, pero impertinente'» (capítulo II de la segunda parte). Pareceres que ya contienen las dos tendencias interpretativas posteriores: la cómica y la seria. Sin embargo, la novela fue recibida en su tiempo como un libro de entretenimiento, como regocijante libro de burlas o como una divertidísima y fulminante parodia de los libros de caballerías. Intención que, al fin y al cabo, quiso mostrar el autor en su prólogo, si bien no se le ocultaba que había tocado en realidad un tema mucho más profundo que se salía de cualquier proporción.

Toda Europa leyó Don Quijote como una sátira. Los ingleses, desde 1612 en la traducción de Thomas Shelton. Los franceses, desde 1614 gracias a la versión de César Oudin, aunque en 1608 ya se había traducido el relato El curioso impertinente. Los italianos desde 1622, los alemanes desde 1648 y los holandeses desde 1657, en la primera edición ilustrada. La comicidad de las situaciones prevalecía sobre la sensatez de muchos parlamentos.

La interpretación dominante en el siglo XVIII fue la didáctica: el libro era una sátira de diversos defectos de la sociedad y, sobre todo, pretendía corregir el gusto estragado por los libros de caballerías. Junto a estas opiniones, estaban las que veían en la obra un libro cómico de entretenimiento sin mayor trascendencia. La Ilustración se empeñó en realizar las primeras ediciones críticas de la obra, la más sobresaliente de las cuales no fue precisamente obra de españoles, sino de ingleses: la magnífica de John Bowle, que avergonzó a todos los españoles que presumían de cervantistas, los cuales ningunearon como pudieron esta cima de la ecdótica cervantina, por más que se aprovecharon de ella a manos llenas. El idealismo neoclásico hizo a muchos señalar numerosos defectos en la obra, en especial, atentados contra el buen gusto, como hizo Valentín de Foronda; pero también contra la ortodoxia del buen estilo. El neoclásico Diego Clemencín destacó de manera muy especial en esta faceta en el siglo XIX.

Pronto empezaron a llegar las lecturas profundas, graves y esotéricas. Una de las más interesantes y aún poco estudiada es la que afirma, por ejemplo, que Don Quijote es una parodia de la Autobiografía escrita por San Ignacio de Loyola, que circulaba manuscrita y que los jesuitas intentaron ocultar. Ese parecido no se le escapó, entre otros, a Miguel de Unamuno, quien no trató, sin embargo, de documentarlo. En 1675, el jesuita francés René Rapin consideró que Don Quijote encerraba una invectiva contra el poderoso duque de Lerma. El acometimiento contra los molinos y las ovejas por parte del protagonista sería, según esta lectura, una crítica a la medida del Duque de rebajar, añadiendo cobre, el valor de la moneda de plata y de oro, que desde entonces se conoció como moneda de molino y de vellón. Por extensión, sería una sátira de la nación española. Esta lectura que hace de Cervantes desde un antipatriota hasta un crítico del idealismo, del empeño militar o del mero entusiasmo, resurgirá a finales del siglo XVIII en los juicios de Voltaire, D'Alembert, Horace Walpole y el intrépido Lord Byron. Para éste último, Don Quijote había asestado con una sonrisa un golpe mortal a la caballería en España. A esas alturas, por suerte, Henry Fielding, el padre de Tom Jones, ya había convertido a Don Quijote en un símbolo de la nobleza y en modelo admirable de ironía narrativa y censura de costumbres sociales. La mejor interpretación dieciochesca de Don Quijote la ofrece la narrativa inglesa de aquel siglo, que es, al mismo tiempo, el de la entronización de la obra como ejemplo de neoclasicismo estético, equilibrado y natural. Algo tuvo que ver el valenciano Gregorio Mayáns y Siscar que en 1738 escribió, a manera de prólogo a la traducción inglesa de ese año, la primera gran biografía de Cervantes. Las ráfagas iniciales de lo que sería el huracán romántico anunciaron con toda claridad que se acercaba una transformación del gusto que iba a divorciar la realidad vulgar de los ideales y deseos. José Cadalso había escrito en sus Cartas marruecas en 1789 que en Don Quijote «el sentido literal es uno y el verdadero otro muy diferente».

Heinrich Heine.

El Romanticismo alemán trató de descifrar el significado verdadero de la obra. Friedrich von Schlegel asignó a Don Quijote el rango de precursora culminación del arte romántico en su Diálogo sobre la poesía de 1800 (honor compartido con el Hamlet de Shakespeare). Un par de años después, Friedrich W. J. Schelling, en su Filosofía del arte, estableció los términos de la más influyente interpretación moderna, basada en la confrontación entre idealismo y realismo, por la que Don Quijote quedaba convertido en un luchador trágico contra la realidad grosera y hostil en defensa de un ideal que sabía irrealizable. A partir de ese momento, los románticos alemanes (Schelling, Jean Paul, Ludwig Tieck...) vieron en la obra la imagen del heroísmo patético. El poeta Heinrich Heine contó en 1837, en el lúcido prólogo a la traducción alemana de ese año, que había leído Don Quijote con afligida seriedad en un rincón del jardín Palatino de Dusseldorf, apartado en la avenida de los Suspiros, conmovido y melancólico. Don Quijote pasó de hacer reír a conmover, de la épica burlesca a la novela más triste. Los filósofos Hegel y Arthur Schopenhauer proyectaron en los personajes cervantinos sus preocupaciones metafísicas.

El Romanticismo inició la interpretación figurada o simbólica de la novela, y pasó a un segundo plano la lectura satírica. Que muelan a palos al caballero, ya no le hizo gracia al poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Don Quijote se le antojaba ser «una sustancial alegoría viviente de la razón y el sentido moral», abocado al fracaso por falta de sentido común. Algo parecido opinó en 1815 el ensayista William Hazlitt: «El pathos y la dignidad de los sentimientos se hallan a menudo disfrazados por la jocosidad del tema, y provocan la risa, cuando en realidad deben provocar las lágrimas». Este Don Quijote triste se prolonga hasta los albores del siglo XX. El poeta Rubén Darío lo invocó en su Letanía de Nuestro Señor don Quijote con este verso: «Ora por nosotros, señor de los tristes» y lo hace suicidarse en su cuento DQ, compuesto el mismo año, personificando en él la derrota de 1898. No fue difícil que la interpretación romántica acabara por identificar al personaje con su creador. Las desgracias y sinsabores quijotescos se leían como metáforas de la vapuleada vida de Cervantes y en la máscara de Don Quijote se pretendía ver los rasgos de su autor, ambos viejos y desencantados. El poeta y dramaturgo francés Alfred de Vigny imaginó a un Cervantes moribundo que declaraba in extremis haber querido pintarse en su Caballero de la Triste Figura.

Homenaje al IV Centenario de El Quijote, frente a la casa natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares.

Parte de monumento IV centenario de Don Quijote de la Mancha en Alcalá de Henares.

Durante el siglo XIX, el personaje cervantino se convierte en un símbolo de la bondad, del sacrificio solidario y del entusiasmo. Representa la figura del emprendedor que abre caminos nuevos. El novelista ruso Iván Turgénev así lo hará en su espléndido ensayo Hamlet y Don Quijote (1860), en el que confronta a los dos personajes como arquetipos humanos antagónicos: el extravertido y arrojado frente al ensimismado y reflexivo. Este Don Quijote encarna toda una moral que, más que altruista, es plenamente cristiana.

Antes de que W. H. Auden eleve al hidalgo a los altares de la santidad, Dostoyevski ya lo había comparado con Jesucristo, para afirmar que «de todas las figuras de hombres buenos en la literatura cristiana, sin duda, la más perfecta es Don Quijote». También el príncipe Mishkin de El idiota está fraguado en el molde cervantino con un metal que procede del Cristo bíblico. Menos evangélicos, Gógol, Pushkin y Tolstói vieron en él un héroe de la bondad extrema y un espejo de la maldad del mundo.

Ilustración de Don Quijote de 1848.

El siglo romántico no sólo estableció la interpretación grave de Don Quijote, sino que lo empujó al ámbito de la ideología política. La idea de Herder de que en el arte se manifiesta el espíritu de un pueblo (el Volksgeist) se propagó por toda Europa y se encuentra en autores como Thomas Carlyle e Hippolyte Taine, para quienes Don Quijote reflejaba los rasgos de la nación en que se engendró. Pero ¿cuáles eran esos rasgos? Para los románticos conservadores, la renuncia al progreso y la defensa de un tiempo y unos valores sublimes aunque caducos, los de la caballería medieval y los de la España imperial de Felipe II. Para los liberales, la lucha contra la intransigencia de esa España sombría y sin futuro. Estas lecturas políticas siguieron vigentes durante decenios, hasta que el régimen surgido de la Guerra Civil en España privilegió la primera, imbuyendo la historia de nacionalismo tradicionalista.

Placa en el número 7 de la calle San Eugenio de Madrid colocada en 1905. El texto dice: "En el solar que ocupa esta casa estuvo en el siglo XVII la imprenta de Juan de la Cuesta donde se hizo en 1615 la edición príncipe de la segunda parte del Ingenioso Caballero D. Quijote de la Mancha escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Conmemoración en 1905".

En el prólogo, Cervantes se defiende irónicamente de las acusaciones del lopista Avellaneda y se lamenta de la dificultad del arte de novelar. En la novela se juega con diversos planos de la realidad al incluir, dentro de ella, la edición de la primera parte de Don Quijote y, posteriormente, la de la apócrifa Segunda parte, que los personajes han leído. Cervantes se defiende de las inverosimilitudes que se han encontrado en la primera parte, como la misteriosa reaparición del rucio de Sancho después de ser robado por Ginés de Pasamonte y el destino de los dineros encontrados en una maleta de Sierra Morena, etc.

La obra empieza con el renovado propósito de Don Quijote de volver a las andadas y sus preparativos para ello. Promete una ínsula a su escudero a cambio de su compañía. Ínsula que le otorgan unos duques interesados en burlarse del escudero con el nombre de Barataria. Sancho demuestra tanto su inteligencia en el gobierno de la ínsula como su carácter pacífico y sencillo. Así, renunciará a un puesto en el que se ve acosado por todo tipo de peligros y por un médico, Pedro Recio de Tirteafuera, que no le deja probar bocado. Siguen los siguientes episodios:

Unos actores van a representar en un carro el auto de Las Cortes de la Muerte.

El descenso a la Cueva de Montesinos, donde el caballero se queda dormido y sueña todo tipo de disparates que no llega a creerse Sancho Panza (es una parodia de un episodio de la primera parte del Espejo de Príncipes y Caballeros y de los descensos a los infiernos de la épica, y para Rodríguez Marín se constituye en el episodio central de toda la segunda parte).

El episodio del rebuzno, el del barco encantado, el de la cabeza parlante, el de los postergados azotes de Sancho, el de Roque Guinart y sus bandoleros catalanes, el de la colgadura de Don Quijote, el del Clavileño, entre otros.

La final derrota del gran manchego en la playa de Barcelona ante el Caballero de la Blanca Luna, que es en realidad el bachiller Sansón Carrasco disfrazado. Éste le hace prometer que regresará a su pueblo y no volverá a salir de él como caballero andante. Así lo hace Don Quijote, quien piensa, por un momento, en sustituir su obsesión por la de convertirse en un pastor como los de los libros pastoriles.

Don Quijote retorna, al fin, a la cordura. Enferma y muere de pena entre la compasión y las lágrimas de todos. Mientras se narra la historia, se entremezclan otras muchas que sirven para distraer la atención de las intrigas principales. Tienen lugar las divertidas y amenas conversaciones entre caballero y escudero, en las que se percibe cómo Don Quijote va perdiendo sus ideales progresivamente, influido por Sancho Panza. Va transformándose también su autodenominación, pasando de Caballero de la Triste Figura al Caballero de Los Leones. Por el contrario, Sancho Panza va asimilando los ideales de su señor, que se transforman en una idea fija: llegar a ser gobernador de una ínsula.

El 31 de octubre de 1615, Cervantes dedica esta parte a Don Pedro Fernández De Castro y Andrade, VII Conde de Lemos.

Interpretaciones de Don Quijote

Don Quijote según Honoré Daumier (c. 1868).

Don Quijote ha sufrido, como cualquier obra clásica, todo tipo de interpretaciones y críticas. Miguel de Cervantes proporcionó en 1615, por boca de Sancho, el primer informe sobre la impresión de los lectores, entre los que «hay diferentes opiniones: unos dicen: 'loco, pero gracioso'; otros, 'valiente, pero desgraciado'; otros, 'cortés, pero impertinente'» (capítulo II de la segunda parte). Pareceres que ya contienen las dos tendencias interpretativas posteriores: la cómica y la seria. Sin embargo, la novela fue recibida en su tiempo como un libro de entretenimiento, como regocijante libro de burlas o como una divertidísima y fulminante parodia de los libros de caballerías. Intención que, al fin y al cabo, quiso mostrar el autor en su prólogo, si bien no se le ocultaba que había tocado en realidad un tema mucho más profundo que se salía de cualquier proporción.

Toda Europa leyó Don Quijote como una sátira. Los ingleses, desde 1612 en la traducción de Thomas Shelton. Los franceses, desde 1614 gracias a la versión de César Oudin, aunque en 1608 ya se había traducido el relato El curioso impertinente. Los italianos desde 1622, los alemanes desde 1648 y los holandeses desde 1657, en la primera edición ilustrada. La comicidad de las situaciones prevalecía sobre la sensatez de muchos parlamentos.

La interpretación dominante en el siglo XVIII fue la didáctica: el libro era una sátira de diversos defectos de la sociedad y, sobre todo, pretendía corregir el gusto estragado por los libros de caballerías. Junto a estas opiniones, estaban las que veían en la obra un libro cómico de entretenimiento sin mayor trascendencia. La Ilustración se empeñó en realizar las primeras ediciones críticas de la obra, la más sobresaliente de las cuales no fue precisamente obra de españoles, sino de ingleses: la magnífica de John Bowle, que avergonzó a todos los españoles que presumían de cervantistas, los cuales ningunearon como pudieron esta cima de la ecdótica cervantina, por más que se aprovecharon de ella a manos llenas. El idealismo neoclásico hizo a muchos señalar numerosos defectos en la obra, en especial, atentados contra el buen gusto, como hizo Valentín de Foronda; pero también contra la ortodoxia del buen estilo. El neoclásico Diego Clemencín destacó de manera muy especial en esta faceta en el siglo XIX.

Pronto empezaron a llegar las lecturas profundas, graves y esotéricas. Una de las más interesantes y aún poco estudiada es la que afirma, por ejemplo, que Don Quijote es una parodia de la Autobiografía escrita por San Ignacio de Loyola, que circulaba manuscrita y que los jesuitas intentaron ocultar. Ese parecido no se le escapó, entre otros, a Miguel de Unamuno, quien no trató, sin embargo, de documentarlo. En 1675, el jesuita francés René Rapin consideró que Don Quijote encerraba una invectiva contra el poderoso duque de Lerma. El acometimiento contra los molinos y las ovejas por parte del protagonista sería, según esta lectura, una crítica a la medida del Duque de rebajar, añadiendo cobre, el valor de la moneda de plata y de oro, que desde entonces se conoció como moneda de molino y de vellón. Por extensión, sería una sátira de la nación española. Esta lectura que hace de Cervantes desde un antipatriota hasta un crítico del idealismo, del empeño militar o del mero entusiasmo, resurgirá a finales del siglo XVIII en los juicios de Voltaire, D'Alembert, Horace Walpole y el intrépido Lord Byron. Para éste último, Don Quijote había asestado con una sonrisa un golpe mortal a la caballería en España. A esas alturas, por suerte, Henry Fielding, el padre de Tom Jones, ya había convertido a Don Quijote en un símbolo de la nobleza y en modelo admirable de ironía narrativa y censura de costumbres sociales. La mejor interpretación dieciochesca de Don Quijote la ofrece la narrativa inglesa de aquel siglo, que es, al mismo tiempo, el de la entronización de la obra como ejemplo de neoclasicismo estético, equilibrado y natural. Algo tuvo que ver el valenciano Gregorio Mayáns y Siscar que en 1738 escribió, a manera de prólogo a la traducción inglesa de ese año, la primera gran biografía de Cervantes. Las ráfagas iniciales de lo que sería el huracán romántico anunciaron con toda claridad que se acercaba una transformación del gusto que iba a divorciar la realidad vulgar de los ideales y deseos. José Cadalso había escrito en sus Cartas marruecas en 1789 que en Don Quijote «el sentido literal es uno y el verdadero otro muy diferente».

Heinrich Heine.

El Romanticismo alemán trató de descifrar el significado verdadero de la obra. Friedrich von Schlegel asignó a Don Quijote el rango de precursora culminación del arte romántico en su Diálogo sobre la poesía de 1800 (honor compartido con el Hamlet de Shakespeare). Un par de años después, Friedrich W. J. Schelling, en su Filosofía del arte, estableció los términos de la más influyente interpretación moderna, basada en la confrontación entre idealismo y realismo, por la que Don Quijote quedaba convertido en un luchador trágico contra la realidad grosera y hostil en defensa de un ideal que sabía irrealizable. A partir de ese momento, los románticos alemanes (Schelling, Jean Paul, Ludwig Tieck...) vieron en la obra la imagen del heroísmo patético. El poeta Heinrich Heine contó en 1837, en el lúcido prólogo a la traducción alemana de ese año, que había leído Don Quijote con afligida seriedad en un rincón del jardín Palatino de Dusseldorf, apartado en la avenida de los Suspiros, conmovido y melancólico. Don Quijote pasó de hacer reír a conmover, de la épica burlesca a la novela más triste. Los filósofos Hegel y Arthur Schopenhauer proyectaron en los personajes cervantinos sus preocupaciones metafísicas.

El Romanticismo inició la interpretación figurada o simbólica de la novela, y pasó a un segundo plano la lectura satírica. Que muelan a palos al caballero, ya no le hizo gracia al poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Don Quijote se le antojaba ser «una sustancial alegoría viviente de la razón y el sentido moral», abocado al fracaso por falta de sentido común. Algo parecido opinó en 1815 el ensayista William Hazlitt: «El pathos y la dignidad de los sentimientos se hallan a menudo disfrazados por la jocosidad del tema, y provocan la risa, cuando en realidad deben provocar las lágrimas». Este Don Quijote triste se prolonga hasta los albores del siglo XX. El poeta Rubén Darío lo invocó en su Letanía de Nuestro Señor don Quijote con este verso: «Ora por nosotros, señor de los tristes» y lo hace suicidarse en su cuento DQ, compuesto el mismo año, personificando en él la derrota de 1898. No fue difícil que la interpretación romántica acabara por identificar al personaje con su creador. Las desgracias y sinsabores quijotescos se leían como metáforas de la vapuleada vida de Cervantes y en la máscara de Don Quijote se pretendía ver los rasgos de su autor, ambos viejos y desencantados. El poeta y dramaturgo francés Alfred de Vigny imaginó a un Cervantes moribundo que declaraba in extremis haber querido pintarse en su Caballero de la Triste Figura.

Homenaje al IV Centenario de El Quijote, frente a la casa natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares.

Parte de monumento IV centenario de Don Quijote de la Mancha en Alcalá de Henares.

Durante el siglo XIX, el personaje cervantino se convierte en un símbolo de la bondad, del sacrificio solidario y del entusiasmo. Representa la figura del emprendedor que abre caminos nuevos. El novelista ruso Iván Turgénev así lo hará en su espléndido ensayo Hamlet y Don Quijote (1860), en el que confronta a los dos personajes como arquetipos humanos antagónicos: el extravertido y arrojado frente al ensimismado y reflexivo. Este Don Quijote encarna toda una moral que, más que altruista, es plenamente cristiana.

Antes de que W. H. Auden eleve al hidalgo a los altares de la santidad, Dostoyevski ya lo había comparado con Jesucristo, para afirmar que «de todas las figuras de hombres buenos en la literatura cristiana, sin duda, la más perfecta es Don Quijote». También el príncipe Mishkin de El idiota está fraguado en el molde cervantino con un metal que procede del Cristo bíblico. Menos evangélicos, Gógol, Pushkin y Tolstói vieron en él un héroe de la bondad extrema y un espejo de la maldad del mundo.

Ilustración de Don Quijote de 1848.

El siglo romántico no sólo estableció la interpretación grave de Don Quijote, sino que lo empujó al ámbito de la ideología política. La idea de Herder de que en el arte se manifiesta el espíritu de un pueblo (el Volksgeist) se propagó por toda Europa y se encuentra en autores como Thomas Carlyle e Hippolyte Taine, para quienes Don Quijote reflejaba los rasgos de la nación en que se engendró. Pero ¿cuáles eran esos rasgos? Para los románticos conservadores, la renuncia al progreso y la defensa de un tiempo y unos valores sublimes aunque caducos, los de la caballería medieval y los de la España imperial de Felipe II. Para los liberales, la lucha contra la intransigencia de esa España sombría y sin futuro. Estas lecturas políticas siguieron vigentes durante decenios, hasta que el régimen surgido de la Guerra Civil en España privilegió la primera, imbuyendo la historia de nacionalismo tradicionalista.

- degas

- Nivel 9

- Mensajes: 55515

- Registrado: Sep-2009

- Ubicación: Solo sabes llorar

Re: El post más largo del mundo

que alguien me diga la diferencia entre esto:

[youtube]0rAHrHd2lcw[/youtube]

y esto:

[youtube]HeosuhdZn0Y[/youtube]

[youtube]0rAHrHd2lcw[/youtube]

y esto:

[youtube]HeosuhdZn0Y[/youtube]

- Huntelaar

- Nivel 1

- Mensajes: 1634

- Registrado: Ago-2008

Re: El post más largo del mundo

Quien esSantillana1902 escribió:Han vuelto a banear al "abuelo rebelde"

- Alvaro

- Moderador

- Mensajes: 10336

- Registrado: May-2007

- Ubicación: Mi habitacion.

Re: El post más largo del mundo

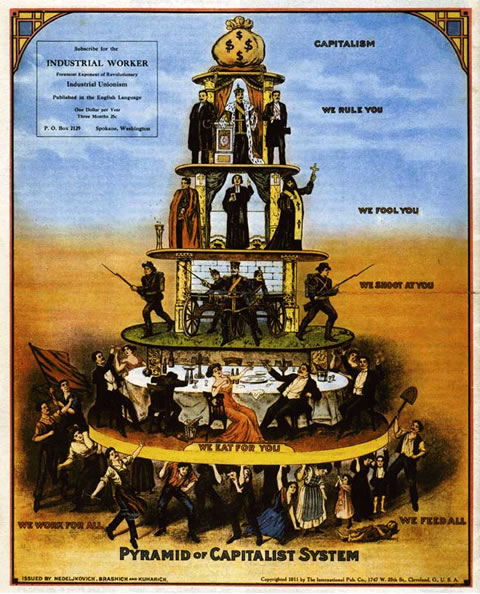

Siempre se hacen esas críticas al capitalismo, pero se olvida una cosa... Es el primer sistema en la historia que permite a los que sujetan la pirámide llegar a estar entre los que la disfrutan. Antes del capitalismo la gente moría allí donde habia nacido, desde el capitalismo la gente puede nacer pobre y llegar a ser rica o al menos a vivir bastante bien a base de trabajar.degas escribió:

Obviamente, hay excepciones, pero es el sistema político-económico de la historia que más ha favorecido esto. El estado del bienestar EXISTE, y es que incluso en tiempos de crisis se sigue llenando el Bernabéu, sigue habiendo gente en cines y bares(aunque sean menos que antes, los hay), aun vestimos Nike, Adidas,... Seguimos comiendo (La gran mayoría) cada día,...

El capitalismo tiene muchos defectos, pero muchas veces los exageramos y nos olvidamos de como eran las cosas antes, o de como son en otros paises que no son capitalistas.

- Santillana1902

- Nivel 5

- Mensajes: 9760

- Registrado: Dic-2009

- Ubicación: Somewhere over the rainbow

Re: El post más largo del mundo

Ya empieza degas con sus incitaciones al comunismodegas escribió:

Es totalmente cierto que el sistema capitalista da asco porque tiene muchos defectos, como por ejemplo que acosta de los 4 millones de parados que hay ahora mucha gente se ha forrado gracias a LA CONSTRUCCION (gracias tambien al señor Aznar que fue el que incito a toda esa mierda

En paises normales la crisis es menor porque aqui ha habido mucho paro gracias a "invertir en ladrillo".

Luego el ansia de toda esa gentuza que se ha forrado, joder este mundo en gral da asco

De todas formas no me extrañaria una revolucion bolchevique aqui en España, ahora que ya no hay paises comunistas, como hemos sido pioneros en todo siempre

- Alvaro

- Moderador

- Mensajes: 10336

- Registrado: May-2007

- Ubicación: Mi habitacion.

Re: El post más largo del mundo

Que pena da el abuelete del primer video cantandodegas escribió:que alguien me diga la diferencia entre esto:

VIDEO

y esto:

VIDEO

Y diferencia poca... salvo que el segundo es una parodia, aunque todos sabemos que en USA esas cosas existen

- Santillana1902

- Nivel 5

- Mensajes: 9760

- Registrado: Dic-2009

- Ubicación: Somewhere over the rainbow

- raulista1301

- Nivel 6

- Mensajes: 18544

- Registrado: Abr-2009

Re: El post más largo del mundo

joder, mañana me dan las notas que dicen si voy a selectividad en junio o voy a septiembre, menudo canguelo que tengo  de todas formas, este año puede haber movida con los funcionarios y que eso afecte a la selectividad de junio, por lo visto ya paso algun año que la acabaron haciendo en julio XD

de todas formas, este año puede haber movida con los funcionarios y que eso afecte a la selectividad de junio, por lo visto ya paso algun año que la acabaron haciendo en julio XD

- Huntelaar

- Nivel 1

- Mensajes: 1634

- Registrado: Ago-2008